La récente loi tunisienne sur la sous-traitance mérite une lecture au-delà du cadre juridique immédiat. Elle appelle en fait à une réflexion sur fond de l’Économie politique et sa critique, attentive aux rapports de pouvoir, aux logiques de production et à la structure sociale dans laquelle elle s’insère.

À chaud, cette réforme semble répondre à une réalité économique où le salariat stable recule et la flexibilité devient un impératif structurel ! En 2024, le taux de chômage dépassait toujours 15 %, avec un pic de plus de 37 % chez les jeunes diplômés. Dans ce contexte, la sous-traitance, qu’elle prenne la forme de sociétés de services, d’intérim ou d’externalisation logistique, s’est imposée comme un mécanisme d’absorption du chômage, mais aussi de minimisation des couts des entreprises productives, tout autant qu’un vecteur de précarisation, et de prolétarisation de la population si l’on emprunte le mot chez Marx.

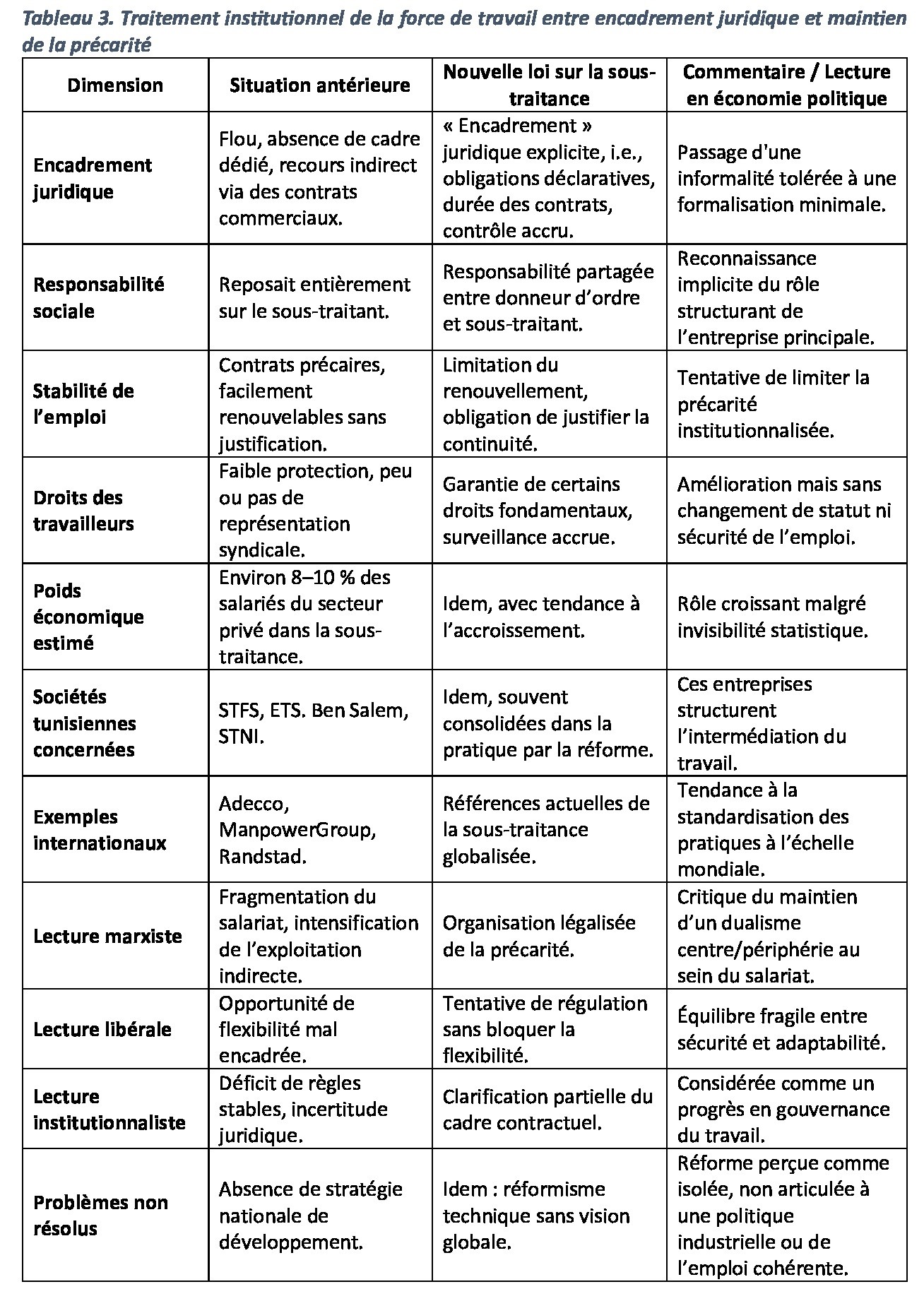

Par ailleurs, les principales sociétés tunisiennes de sous-traitance, telles que l’ETS, ou STNI, emploient des milliers de travailleurs, notamment dans les secteurs du nettoyage industriel, de la maintenance ou du gardiennage. Leur contribution est difficile à quantifier précisément faute de statistiques agrégées, mais les estimations disponibles (selon google) indiquent que près 5~10 % de l’emploi salarié privé dépend désormais directement de la sous-traitance. A l’international, des acteurs comme Adecco, ManpowerGroup ou Randstad témoignent de la mondialisation de ce modèle, piloté par la recherche de flexibilité, la réduction des coûts fixes et la décentralisation du risque social.

La nouvelle loi en Tunisie, introduit de nouveaux garde-fous censés sécuriser les conditions de travail, telles que la limitation de la durée des contrats de sous-traitance, la responsabilisation du donneur d’ordre, ou encore l’encadrement plus strict des agences. Mais au-delà des objectifs communément admis, cette réforme traduit aussi une conception implicite du rôle de l’État et de ses rapports au marché du travail. L’économie Politique (et sa critique) enseigne que toute réforme est située selon qu’elle est un compromis temporaire entre des intérêts en tension. Or, sans délimitation claire du rôle de l’État, sans vision stratégique de développement et sans inclusion plus élargie des différentes forces sociales dans l’orientation des choix, une réforme technique peut entraîner des effets indésirables ou, pire, renforcer les déséquilibres existants.

La comparaison suggère un déplacement du cadre juridique vers davantage de formalisation, sans toutefois rompre avec les logiques structurelles de précarité qui ont caractérisé la phase précédente.

Du point de vue marxiste, cette réforme peut être perçue comme une tentative d’encadrement minimal d’un processus structurel ‘’d’informalisation’’ du capitalisme. La sous-traitance apparaît ici comme une forme institutionnalisée de fragmentation du travail, qui affaiblit la solidarité salariale et réduit le coût de reproduction de la force de travail. Ce que la loi tendrait à corriger d’une main, le système reproduisant la précarité qui n’est pas un accident, mais une logique fonctionnelle. Dans une lecture libérale, en revanche, la réforme serait vue comme une régulation nécessaire mais temporaire dans un marché du travail en mutation. De ce point de vue, la flexibilité est perçue comme une condition de compétitivité, et l’État doit en fixer les règles minimales sans entraver l’agilité des entreprises. L’approche institutionnaliste, quant à elle, insiste sur l’importance de règles stables et de mécanismes de coordination. Là, il ne s’agit pas de revenir au salariat fordiste, mais de garantir que l’adaptation ne devienne pas synonyme de dérégulation généralisée.

La multiplicité de ces lectures rappelle qu’il n’existe pas de réforme neutre. Toute transformation du droit du travail engage des visions du monde, explicites ou non. Les récentes réactions contrastées que cette loi a suscitées : méfiance d’une partie du patronat, attentes prudentes des syndicats, silence relatif des partis politiques, en témoignent. Si elle marque un retour de l’État régulateur, elle ne trace pas encore les contours d’un projet global. En fait, sans stratégie de développement claire, sans débat inclusif sur le modèle productif à construire, la réforme reste une opération technique dans un vide stratégique.

La Tunisie a aujourd’hui besoin d’un cap, non seulement pour répondre à l’urgence sociale, mais pour articuler ses réformes autour d’un projet cohérent. La sous-traitance ne peut être pensée isolément. En fait, c’est est une pièce d’un puzzle plus vaste qui implique éducation, investissement, fiscalité, dialogue social et transition économique. La loi sur la sous-traitance pourrait être un signal, mais elle ne deviendra un levier réel que si elle s’inscrit dans une reconfiguration plus large des rapports entre travail, État et capital.