L'annulation du sommet entre Poutine et Trump à Budapest, avant même qu'une date ait été fixée, est une mauvaise nouvelle. En particulier pour l'Ukraine. Le pays se vide de son sang au nom de l'objectif occidental déclaré d'infliger une « défaite stratégique » à la Russie. L'Ukraine se dépeuple en raison des massacres et de la migration vers la Russie et l'Europe occidentale, et le froid que promet la destruction systématique de ses infrastructures énergétiques pour cet hiver laisse présager une nouvelle vague migratoire. La guerre est également un désastre pour la Russie, dont le régime y trouve une justification pour resserrer encore davantage les relations internes déjà difficiles dans ce pays.

Cette guerre dure depuis longtemps. Elle dépassera bientôt la durée de la Première Guerre mondiale pour l'Empire russe et tout indique qu'elle entrera dans sa quatrième année, se rapprochant de la période pendant laquelle l'Union soviétique a subi la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas que les revirements et les volte-face de Trump, cette sorte de Néron qui dirige une administration particulièrement dilettante, divisée et majoritairement hostile à la paix, soient un terrain solide, mais au moins des rencontres comme celle de l'Alaska sont des tentatives de dialogue et de diplomatie.

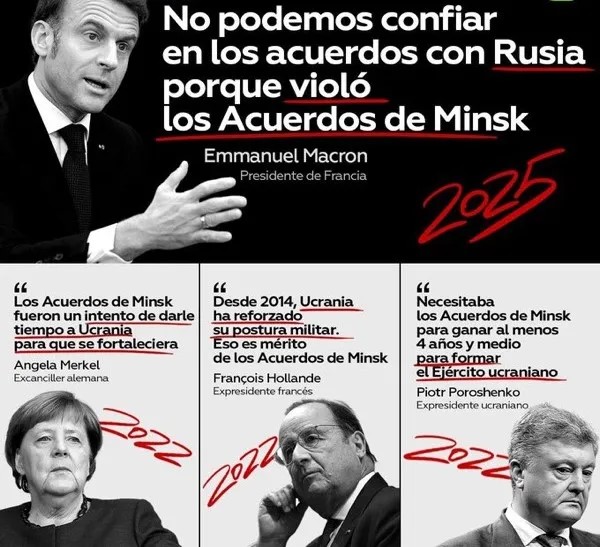

Trump continue de confondre « cessez-le-feu » et « paix ». Le cessez-le-feu ne sert qu’à arrêter les tirs, tandis que la paix consiste à s’attaquer aux causes de la confrontation et à les résoudre. Le cessez-le-feu proposé par les Européens et Trump ne s’attaque pas à ces causes, mais les approfondit sûrement si, comme le craint Moscou, l’Occident profite de la pause pour réarmer et renforcer l’armée ukrainienne, qui souffre aujourd’hui d’une crise et d’un repli après l’autre sur la ligne de front.

Le problème est que l’Occident ne reconnaît pas les raisons de l’agression russe, refuse de les aborder et réduit la guerre à un dessein expansionniste maléfique de la Russie. Tant que ce déni de réalité persistera, la guerre se poursuivra sans que les nouvelles ressources de guerre fournies à l’Ukraine, ou le durcissement des sanctions pétrolières (que les Chinois et les Indiens trouveront des moyens de contourner) ne changent beaucoup les choses, au-delà de l’augmentation de la volonté de la Russie de resserrer encore plus militairement. Et le problème, c’est que, jusqu’à preuve du contraire, les Russes gagnent lentement cette guerre et que les Ukrainiens vont de plus en plus mal.

L’issue la plus probable est donc que la Russie, qui n’a pas l’intention d’occuper l’ensemble de l’Ukraine, où elle sait qu’elle ne sera jamais la bienvenue, avancera encore plus vers Odessa et Nikolaïev, prenant peut-être le contrôle de ces deux régions russophiles qui sont théoriquement moins hostiles à sa présence que le reste de l’Ukraine. En d’autres termes : en renonçant à la paix maintenant, les adversaires de la Russie finiront par obtenir une paix bien pire pour l’Ukraine. La même chose s’est produite en avril 2022, lorsque l’Occident a coupé les négociations entre Minsk et Istanbul, mais en bien pire, avec plus de territoires perdus et plus de souffrances humaines.

Il ne semble pas que les Occidentaux, en particulier les Européens, aient des idées pour une telle éventualité. La seule chose que certains d’entre eux, comme la chef des affaires étrangères de l’UE, Kaja Kallas, obtiennent en ce moment, c’est le rêve « napoléonien-hitlérien » de dissoudre la Russie. L’autre idée, dénuée de tout fondement, factuel ou déclaratif, est que si la Russie n’est pas vaincue en Ukraine, la puissance russe va dévorer le reste de l’Europe, ce qui n’empêche pas Trump, paraphrasant le président Mao, de qualifier cette puissance de « tigre de papier »… Que nous reste-t-il ?

Ainsi, les Occidentaux ne pensent pas à la défaite. Que feront-ils alors ? Vont-ils accepter la défaite ou vont-ils intensifier la guerre ? Mais, avec quels moyens, et à quelle échelle ? Pour le meilleur ou pour le pire, Poutine a réussi à mobiliser beaucoup de ses citoyens comme chair à canon par pauvreté ou patriotisme. Les Ukrainiens eux-mêmes ont des difficultés dans cette même tâche, mais pour les Européens, cela semble mission impossible.

Les Européens ne sont pas unis et le seront de moins en moins s’ils sont confrontés à la réalité de la défaite. Le réarmement programmé au détriment des dépenses sociales ne fonctionnera guère et aura des conséquences électorales fatales en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, pays gouvernés par des politiciens ratés qui jouissent d’un taux d’approbation d’environ 20 %, soit un taux de désapprobation de 80 %.

La cohésion et l’unité fragile de l’Union européenne reposent sur le spectre de la « menace russe » et sur la guerre, si elle est perdue, que reste-t-il ? La désintégration de l’UE, du moins de l’UE que nous connaissons aujourd’hui, deviendra inévitable. Pour toutes ces raisons, le bon sens appelle un retour à la diplomatie et au dialogue. Il s’agit de repenser un schéma de sécurité et de relations européennes qui n’ignore pas les intérêts de la première puissance continentale comme cela a été fait au cours des trente dernières années. Abandonner le rêve de la « défaite stratégique » de la Russie et les astuces délicates du « cessez-le-feu » pour faire face à la perspective d’une paix négociée.