La guerre de douze jours contre l'Iran, dans laquelle les trois parties impliquées, Israël, les États-Unis et l'Iran, se déclarent vainqueurs, est une affaire curieuse. Il n'existe pas de rapport fiable sur les dégâts, mais il est clair que l'Iran a souffert, que son système de défense aérienne a été dévasté, que ses infrastructures ont été endommagées, ce qui aggrave sa situation économique fragile, et que ses installations nucléaires ont été endommagées (dans quelle mesure ?). Le gouvernement iranien admet tout cela. Mais même si son économie est durement touchée, la population soutient davantage le régime qu'avant ces douze jours.

(Les cibles d’Israël touchées par les missiles iraniens au cours de la guerre de 12 jours)

Quant à Israël, il n’avait jamais subi une attaque d’une telle ampleur. Le mythe de son invulnérabilité militaire est terminé. Toute l’aide anti-aérienne et d’interception des États-Unis et des puissances européennes, avec les chasseurs, les navires et les intercepteurs qui s’ajoutent à leur propre système, n’a pas empêché leur territoire d’être une passoire pour les missiles de l’adversaire. Le Telegraph a rapporté le 5 juillet que des missiles iraniens avaient directement touché cinq installations militaires. De plus, les combats semblent avoir révélé la fragilité industrielle du bloc occidental, comme l’a rapporté The Guardian le 8 juillet : le conflit a consommé la majeure partie des missiles intercepteurs américains « Patriot ». L’épuisement des stocks israéliens et américains aurait déterminé le cessez-le-feu.

En Israël, censure stricte des dégâts causés, révélation de l'ampleur de ce que l'ancien analyste de la CIA Larry C. Johnson qualifie de « syndrome de Samsonite » (en raison du grand nombre de citoyens israéliens qui ont fait leurs valises pour Chypre et ailleurs), et l'habituel rapport de victoire, même si l'objectif de la guerre a échoué : 1- changement de régime à Téhéran, à l'instar de la Syrie, 2- affaiblissement des Brics, de la Russie et de la Chine, et 3- désamorçage du génocide.

En ce qui concerne les États-Unis, il n’y a pas d’informations satellitaires pour confirmer l’affirmation de Trump, et celle des Israéliens eux-mêmes, selon laquelle le programme nucléaire de l’Iran a été « dévasté ». Ce sur quoi il y a un accord, c’est le pronostic selon lequel cette guerre a un avenir garanti. « C’était la première guerre directe entre l’Iran et Israël et ce ne sera probablement pas la dernière », a déclaré Amos Yadlin, président du groupe de réflexion israélien Mind Israel. « Le cessez-le-feu est fragile et la guerre peut reprendre à tout moment », explique la politologue irano-américaine Kavah Afrasiadi. « Le sentiment à Téhéran est qu’Israël va attaquer à nouveau Un mois après l’attaque surprise israélienne, les Iraniens restent vigilants – Global Times parce que la première agression ne s’est pas très bien terminée pour eux. L’Iran se prépare à répondre avec force à une telle éventualité », a déclaré Seyed M. Marandi, professeur à l’Université de Téhéran.

Au-delà de ces prévisions, la poursuite de la guerre contre les Perses découle du fait que son contexte l’Occident intensifie sa guerre mondiale –. Cette guerre s’inscrit dans un mouvement général qui définit les tensions actuelles dans le monde : la tentative occidentale de préserver militairement son hégémonisme déclinant et d’éviter la montée des nouvelles puissances indépendantes qui la contestent, en premier lieu la Chine, la Russie et l’Iran.

À Washington, les généraux ont fixé la date d'une future confrontation militaire avec la Chine et même à Berlin, certains généraux sans vergogne et historiquement amnésiques annoncent une guerre avec la Russie dans les prochaines années. À Moscou, personne ne croit à la médiation de Trump dans la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. Quelle sorte de médiation peut-il y avoir dans un conflit auquel on est partie prenante ? Celle de Trump n'est rien d'autre qu'un exercice maladroit d'économie de moyens. Les États-Unis n'ont pas les moyens de traiter militairement avec les trois grands pays adversaires, ils transfèrent donc au moins partiellement le front russe à l'Europe, tandis qu'Israël « fait le sale boulot pour nous tous », selon les mots tristement célèbres du chancelier allemand Friedrich Merz, et que les Américains se concentrent sur leur bataille perdue d'avance contre la Chine en Asie de l'Est. Le vecteur de pression sur la Russie dans son voisinage se poursuit à plein régime, comme on peut le voir en Moldavie, en Arménie et en Azerbaïdjan. À Téhéran, nombre des drones qui ont attaqué les provinces du nord et de l'est du pays le 13 juillet dernier auraient été lancés depuis l'Azerbaïdjan… Tout cela a donc une géographie propre mais s'inscrit dans un même conflit de fond qui monte en intensité.

Si l’unité d’action de l’Occident (États-Unis, Union européenne, Australie…) est claire, celle de ses trois adversaires l’est moins. Les relations russo-iraniennes sont ambiguës, comme en témoigne le fait que ces dernières années, Moscou n’a pas fourni ses chasseurs Su-35 ou ses systèmes de défense aérienne S-400 à l’Iran, comme elle l’a fait avec l’Inde et la Turquie, membre de l’OTAN. Après la guerre des Douze Jours, les Russes ont réagi en rougissant en disant que les Iraniens n’avaient pas demandé une telle coopération militaire, ce qui ne semble pas très crédible, et que l’accord bilatéral en la matière avec Téhéran stipule que « si une partie est attaquée, l’autre est engagée… pas pour aider l’agresseur ». Ils disent qu’une telle articulation curieuse était une initiative des Iraniens pour ne pas irriter les Américains, mais c’est un fait que les Russes ne veulent pas irriter les Israéliens avec lesquels ils ont une relation importante et subtile, non seulement à cause des près de deux millions de russophones, anciens citoyens de l’URSS, qui vivent dans l’État génocidaire. La Russie est l’alliée virtuelle de l’Iran à bien des égards, mais aussi un objet de suspicion historique en raison de sa tradition impériale aux XVIIIe et XIXe siècles (conquête du Caucase et de la Transcaucasie de l’influence et de la présence perses), et de ses diverses occupations militaires du pays au Xxe siècle, la dernière d’entre elles après la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne la Chine, son principal client pétrolier, la relation est plus fluide. Pékin fait sûrement déjà ce que Moscou n’a pas fait : fournir des systèmes de défense aérienne sophistiqués. Avec la Chine, il y a sûrement plus de fluidité, aussi parce que la Chine et l’Iran appartiennent tous deux au petit groupe des entités politiques les plus anciennes de ce monde. Les traditions politiques et culturelles de la civilisation de plus de trois mille ans déterminent une certaine harmonie.

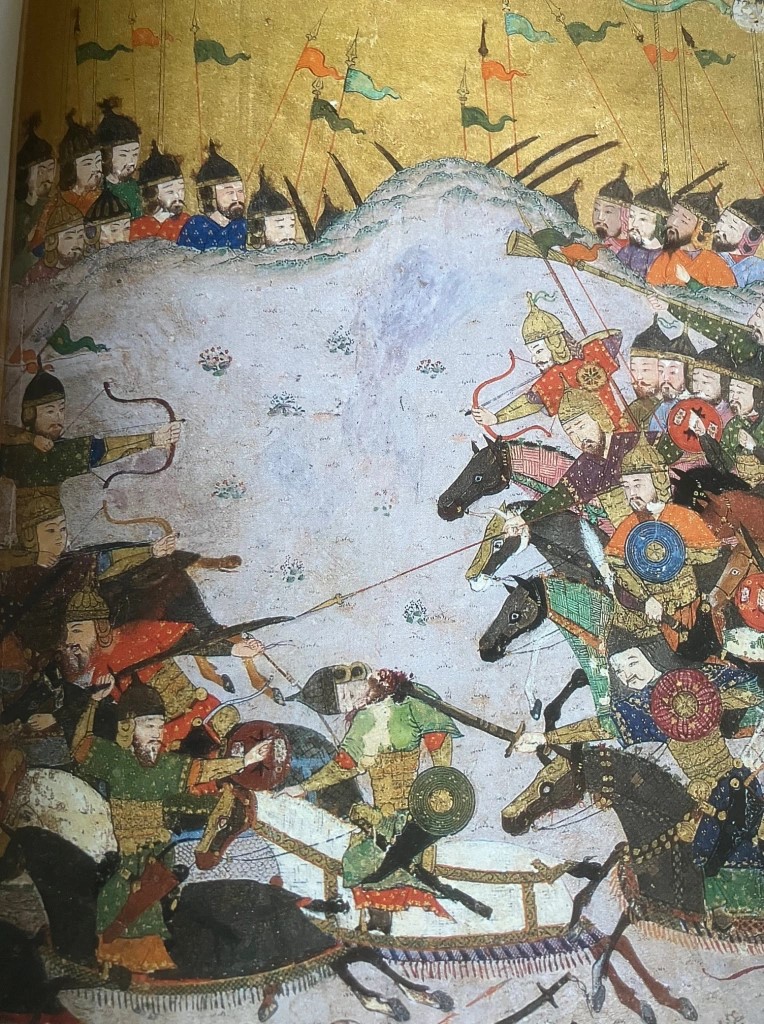

(Bataille de Khosrov contre Chubin, miniature du poème « Khosrov et Shirin ». S.XII)

Dans ce même contexte civilisationnel, les illusions suprémacistes bibliques d’Israël ne devraient pas trop impressionner l’Iran. Après tout, un empereur perse, Cyrus le Grand, fondateur de la dynastie achéménide, est mentionné dans la Bible comme libérant les Juifs de leur captivité babylonienne au Vie siècle av. J.-C. Comme chez les Chinois, le millénarisme juif n’impressionne pas non plus les Perses. Le zoroastrisme, ou mazdéisme, probablement né entre 1400 et 1000 ans avant Jésus-Christ, fut l’une des premières, si ce n’est la première, religions monothéistes. Leur cosmologie, le ciel, l’enfer, le purgatoire, le paradis (en persan ancien, « pardis » signifie jardin), l’idée d’un prophète sauveur et d’un messie né d’une vierge, inspirée ou adoptée par le judaïsme et sa déviation sectaire ultérieure, le christianisme. Des auteurs tels que R.C. Zaehner soutiennent que les mythes mazdéens de la création, de la fin du monde et du jugement dernier, dans lesquels les actions d’une personne sont jugées après la mort, sont antérieurs aux Juifs et qu’ils ont été adoptés par les Juifs après leur contact avec la culture persane (Katouzian, 2009).

Ayant subi tout au long de sa longue histoire les invasions et la domination des Arabes, des Turcs, des Mongols et plus récemment des Russes, des Britanniques et des Américains, l’Iran a toujours retrouvé son autonomie politique et préservé sa culture. Contrairement aux Égyptiens qui ont perdu leur ancienne identité préislamique et sont devenus arabes, les Perses sont restés perses dans l’islam. La Perse a été dominée par de grandes puissances, mais n’a jamais été colonisée. Contrairement à beaucoup de ses voisins dans la région, son territoire n’est pas le produit de la délimitation occidentale des frontières. Son système politique a presque toujours été despotique, mais en même temps il était traversé par tous les courants de pensée et leur était très perméable. Sa forte identité persane a coexisté avec les Turcs azéris (la moitié des habitants de Téhéran le sont), les Turkmènes, les Kurdes, les Arabes, les Luros, les Baloutches et d’autres. Sa confessionnalité chiite n’empêche pas l’existence de communautés sunnites (15 % de la population), chrétiennes et juives. L’Iran a la plus grande communauté juive du Moyen-Orient avec entre 9000 et 15 000 membres, un député et des dizaines de synagogues L’histoire fascinante et la vie politique des Juifs en Iran – CODEPINK – Femmes pour la paix.

L’Iran récent

L’identité nationale des Perses n’est pas seulement le résultat de leur héritage chiite ou préislamique, mais aussi des expériences du Xxe siècle, de sa révolution constitutionnelle au début du siècle, de la menace impériale britannique, russe et américaine, du mouvement national de Mossadegh, des traumatismes du coup d’État de 1953 et des expériences dramatiques de la révolution de 1979 et de la guerre soutenue par l’Occident contre l’Irak.

Reza Shah (1878-1944) : un homme d’écurie qui avait atteint le rang de général, est arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1921 et a établi une monarchie militaire qui a jeté les bases de la première structure gouvernementale centralisée en 2000 ans d’histoire, étendant l’utilisation de la langue persane dans un pays de grande diversité ethnolinguistique, ainsi que les routes et les chemins de fer. Sa modernisation autoritaire s’est imposée dans un cadre despotique dans lequel les ministres du Shah, souvent formés en Europe, se prosternaient devant lui comme des « esclaves de Sa Majesté » et dont l’atmosphère a été décrite par un responsable britannique comme disant que « le gouvernement a peur du parlement (majlis), le majlis a peur de l’armée et tout le monde craint le Shah”. Les plus proches collaborateurs de ce « roi des rois » finissent souvent en prison ou assassinés, comme Abdul Hassan Diba, oncle de la future impératrice et épouse du dernier Shah, fils de Reza, Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) renversé par la révolution de 1979.

Comme Atatürk un peu plus tard ou le tsar Pierre le Grand bien plus tôt, Reza Shah impose des codes vestimentaires (pantalon et veste) encourageant le rasage de la barbe et la retenue dans la longueur de la moustache. Achevée en 1930, la prison de Qasr est devenue un symbole de son régime. Ils l’appelaient faramushjaneh, la « maison de l’oubli » parce que ceux qui y entraient devaient être oubliés par la société et effacer le monde extérieur de leur mémoire.

Le Shah modernisa Téhéran, détruisit la vieille ville, créant des boutiques, des cafés et cinq cinémas, dont les premiers films furent Tarzan, La Ruée vers l’or de Chaplin et Ali Baba et les Quarante voleurs. Dans le reste du pays, pour la première fois, le pouvoir militaire central a prévalu sur la force militaire tribale traditionnelle qui régnait dans les régions incontrôlées, le clergé « superstitieux » a été maîtrisé, des écoles ont été ouvertes, le statut des femmes s’est amélioré, les structures « féodales » ont été éliminées, les premières usines ont été créées et, surtout, le pays a été unifié linguistiquement et culturellement, favorisant l’unité et l’identité nationale.

L’occidentalisation a été l’enveloppe du despotisme avec la priorité de l’armée sur le civil, l’ignorance totale de la loi et de la constitution, l’assassinat des dirigeants de l’opposition et la généralisation de la corruption.

Admirateur de l’Allemagne nazie, qui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale fut son premier partenaire commercial, Reza adopta, en 1934, le nom d’Iran comme pays d’origine des Aryens. Avec l’invasion allemande de l’URSS, les Soviétiques et les Britanniques ont pris le contrôle militaire du pays afin de disposer d’un corridor d’approvisionnement terrestre alternatif à la dangereuse route maritime au nord du port d’Arkhangelsk. Ils ont chassé le Shah mais ont conservé sa monarchie, qui est passée entre les mains de son fils Mohammad Reza en 1941.

Mohammad Reza a fait ses débuts en tant que monarque constitutionnel, mettant fin à l’absolutisme de son père, mort en exil en Afrique du Sud, jusqu’à ce qu’en 1953, à la demande de l’Angleterre et des États-Unis, il organise un coup d’État contre son Premier ministre, Mohammad Mossadegh, parce qu’il avait nationalisé l’industrie pétrolière en 1951 et qu’il était trop indépendant et incorruptible. Le renversement de Mossadegh a été le premier coup d’État de la CIA et avec lui, le Shah a rétabli le régime despotique de son père et l’autorité incontestée de la monarchie. Le coup d’État associait le Shah aux intérêts pétroliers et à l’impérialisme britanniques, et son armée aux services secrets britanniques et à la CIA. Ce faisant, il a détruit l’opposition de gauche, contribuant ainsi à remplacer le nationalisme, le socialisme et le libéralisme par le fondamentalisme islamique. On peut donc dire que les racines de la révolution de 1979 remontent à 1953 (Abrahamian, 2008).

Avec son dernier Shah et ce qu’on a appelé la « Révolution blanche », l’Iran est devenu le quatrième producteur mondial de pétrole, le deuxième exportateur et le principal gendarme régional subordonné à Israël et aux États-Unis. Son budget militaire a été multiplié par douze et sa police d’État, la Savak, créée par le Mossad et le FBI, est devenue un redoutable instrument de répression et de contrôle, dont l’action a atteint même la ville la plus reculée, avec entre 25 000 et 100 000 prisonniers politiques en 1975. Officiellement, il y avait deux partis, (Iran Novin et Mardom), populairement connus sous le nom de « Yes Party », et le « Yes Lord Party ». Dans le même temps, il y a eu de grands progrès dans la santé et l’éducation, l’analphabétisme a été réduit de près de 80 % à 60 % et le nombre d’étudiants s’est multiplié, dont 80 000 à l’étranger. À la veille de la révolution, près de la moitié de la population a moins de 16 ans et les inégalités sociales ont été exacerbées. Les secteurs intellectuels et ouvriers qui concentraient le plus de mécontentement ont multiplié leur nombre par quatre. Conçue pour empêcher une révolution rouge, la « révolution blanche » du Shah a créé les conditions d’une « révolution islamique » inhabituelle et déconcertante.

La révolution de 1979 combinait nationalisme, populisme et radicalisme religieux. Le sociologue Ali Shariati, l’un des auteurs qui a le mieux exprimé l’esprit nouveau, a traduit Sartre, Che Guevara et Franz Fanon, a été influencé par la théologie de la libération et les mouvements de libération nationale. Shariati définissait l’essence du chiisme comme la lutte contre l’oppression, le féodalisme, le capitalisme et l’impérialisme. Éduqué en France et emprisonné à deux reprises, il dut s’exiler pour s’installer en Angleterre, où il mourut trois semaines après son arrivée et deux ans avant la révolution, dans ce que les Iraniens interprétèrent comme un assassinat de la Savak. Si l’auditoire de Shariati était l’intelligentsia et la jeunesse étudiante, celui de Khomeiny, enfermé ou exilé depuis 1963 pour avoir accusé le Shah de se soumettre aux diktats des Américains, a fini par être l’ensemble de la population qui scandait ses postulats dans les manifestations : l’islam appartient aux opprimés, pas aux oppresseurs / l’islam représente les habitants des bidonvilles et non ceux des palais. L’opium des masses / Les pauvres meurent pour la révolution, les riches conspirent contre elle / Opprimés du monde, unissez-vous ! / Opprimés du monde, créez un parti des opprimés / Ni Orient ni Occident, mais Islam / L’Islam éliminera les distinctions de classe / L’Islam naît parmi les masses, pas parmi les riches / Dans l’Islam, il n’y aura pas de paysans sans terre…

Comme toute révolution, la révolution iranienne a immédiatement connu la division et les affrontements entre ses membres, a dévoré ses enfants et a fait siennes les méthodes de torture, d’exécution et d’emprisonnement des opposants qui avaient caractérisé le régime précédent. La faction armée soutenue par le président Bani Sadr a tenté de prendre le pouvoir en juin 1981, assassinant de nombreuses personnalités telles que le président de l’assemblée des experts, le chef de la Cour suprême, le chef de la police, le chef des tribunaux révolutionnaires, quatre ministres, dix vice-ministres, un rédacteur en chef, vingt-huit députés, deux imams et le président Mohammad Rajai ,blessant en outre deux collaborateurs importants de Khomeiny, dont son futur successeur en tant que guide suprême, Rafsandjani. Au cours de l’année et demie précédente, les tribunaux ont exécuté 497 opposants et au cours des quatre années qui ont suivi, en juin, 8000 opposants ont été exécutés, la plupart d’entre eux étant d’anciens révolutionnaires. L’Occident a réagi à la révolution en encourageant Saddam Hussein à commencer sa guerre de huit ans contre l’Iran (1980-1988) qui a fait quelque 200 000 morts en Iran (le chiffre d’un million de morts généralement considéré n’est pas correct) et a uni le pays, bien que certains groupes se soient alliés à l’ennemi. Après la guerre, une nouvelle vague de terreur a pendu 2800 prisonniers en seulement quatre semaines, ce qui a conduit à la démission en signe de protestation et à la retraite de l’ayatollah Hussein Montazeri, qui depuis 1979 avait été appelé à être le successeur de Khomeini.

La révolution de 1979 a abouti à un système sans précédent qui combinait le pouvoir clérical et la démocratie, avec trois pouvoirs distincts, dont un président élu et un parlement, ainsi qu’un système de tutelle cléricale de haut rang sur tout cela. Dans la pratique, ce système a produit un jeu institutionnel et une alternance entre conservateurs et réformateurs, plus grande et certainement plus vivante que celle des États-Unis actuels, avec la domination éternelle de l’État profond et l’alternance entre les deux factions de ce qui est, par essence, un parti unique absolument contrôlé par la minorité la plus riche. En Iran, le réformateur Hassan Rohani (président de 2013 à 2021) a succédé au conservateur Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), avec des changements fondamentaux, des embardées et des revers plus importants que les Clinton et les Obama par rapport aux Bush ou aux Trump. Bernard Hourcade, l’un des spécialistes français les plus connus de l’Iran, définit le régime iranien comme « une république surveillée qui s’avère capable de changer et d’évoluer sous la pression croissante de sa population » (Hourcade, 2016). La situation toujours vilipendée, et à juste titre, des femmes en Iran est manifestement plus confortable que dans les pays musulmans de la région. 60 % des étudiants universitaires et 40 % des médecins sont des femmes en Iran et en général, la société semble beaucoup plus vivante et rebelle dans la revendication de leurs droits.

En 2003, The Economist a observé que « bien qu'étant un État islamique imprégné de religion et de symbolisme religieux, l'Iran est un pays de plus en plus anticlérical. En cela, il ressemble à certains pays catholiques où la religion est une évidence, sans affichage particulier et avec des sentiments ambigus à l'égard du clergé. Les Iraniens ont tendance à se moquer de leurs mollahs, à faire des blagues à leur sujet et veulent certainement qu'ils sortent de leur chambre à coucher. Leur aversion est particulièrement vive à l'égard du clergé politique ».

Au début du siècle actuel, 70 % de la population n’observait pas ses prières quotidiennes et moins de 2 % se rendait à la mosquée le vendredi. (Abrahamian, 2008). Réduire la chronique du pays aux protestations populaires contre le voile, la répression ou le nombre élevé d’exécutions (souvent le deuxième au monde après la Chine), est la recette sûre pour ne rien comprendre de l’Iran. En ce qui me concerne, c’est quelque chose que j’ai ressenti très clairement lors de mon seul contact direct avec les politiciens iraniens. C’était, pendant plusieurs années, à la Conférence de Munich sur la sécurité, un conclave atlantiste organisé par les entreprises d’armement allemandes auquel certains Iraniens ont été conviés pour faire preuve d’un pluralisme apparent absolument absent de la compétition. Au milieu de tant de stupidité impériale, les interventions des Iraniens étaient généralement les plus intéressantes et les plus sophistiquées, et étaient toujours ignorées par le troupeau médiatique qui s’y rassemblait.

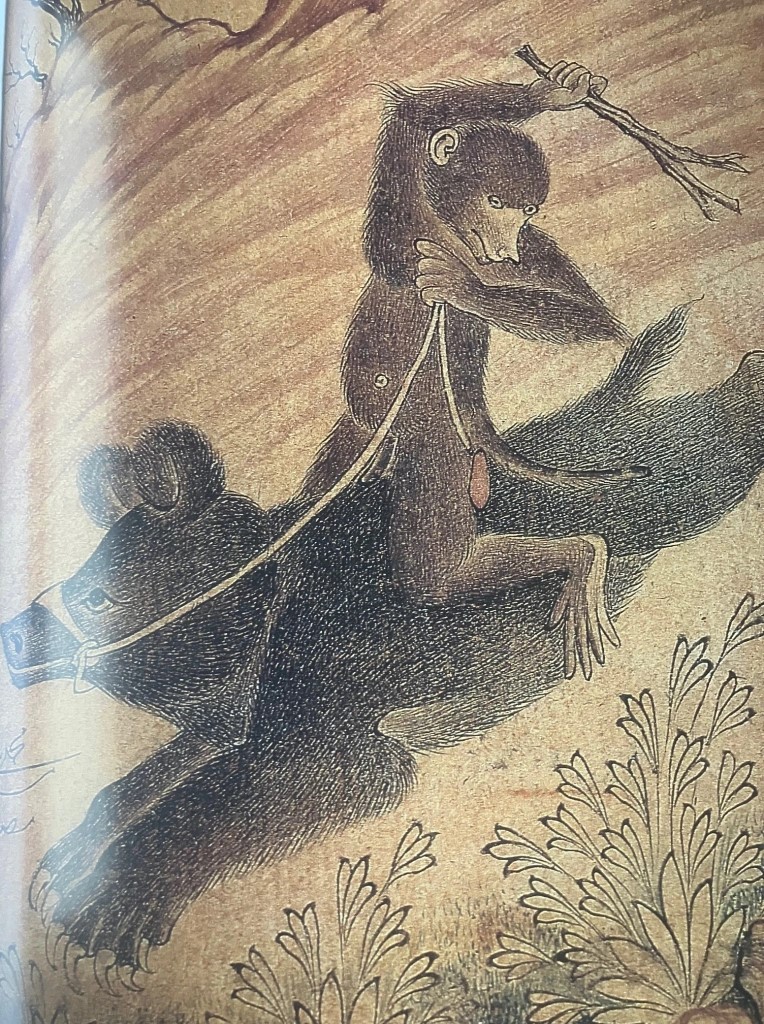

(Singe chevauchant un ours. Miniature persane du XVIIe siècle.)

Qu'un pays de 92 millions d'habitants, plus grand que la somme de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, avec une si longue tradition de civilisation, qui a des frontières, terrestres ou maritimes, avec quinze pays sans une seule agression ou invasion de sa part au cours des deux cents dernières années, et qui propose depuis des décennies la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, devienne une menace internationale en Occident, l'objet de sanctions et de blocus, et maintenant d'une guerre, est un mérite de nos médias.

Quand on dit que l'Iran n'est pas l'Irak, on comprend que l'empire, dont personne ne conteste la capacité de nuisance, a dans les Perses un adversaire d'une entité et d'une qualité différentes. Il est douteux que les criminels fous de Washington et de Tel-Aviv comprennent la différence.