Nous avons évoqué, à propos de Paul Ricœur, le nom de Ferdinand de Saussure, fondateur du structuralisme linguistique. C’est en partie à lui qu’il doit l’élaboration de son interprétation du texte, au niveau de sa dimension structurale, laquelle constitue le premier moment de la « distanciation » … Il faut se souvenir que la France des années 60 et 70 était entrée sous occupation structuraliste, pour ainsi dire. Rares étaient les intellectuels qui pouvaient exister sur la scène publique sans avoir payé leur tribut, d’une part au marxisme, d’autre part au structuralisme. L’engouement des « foules » allait à Lacan, Lévi-Strauss, Althusser, Barthes, Foucault…

Saussure est un linguiste suisse dont les travaux ont été redécouverts dans la période d’après-guerre, car son œuvre remonte au début du siècle dernier. Son ouvrage de référence, le Cours de linguistique générale, date de 1916. C’est en particulier par ce texte qu’il va marquer toute une génération de linguistes après lui. Et son influence va déborder le cadre de la linguistique pour toucher l’ensemble des sciences humaines, ainsi que la philosophie elle-même.

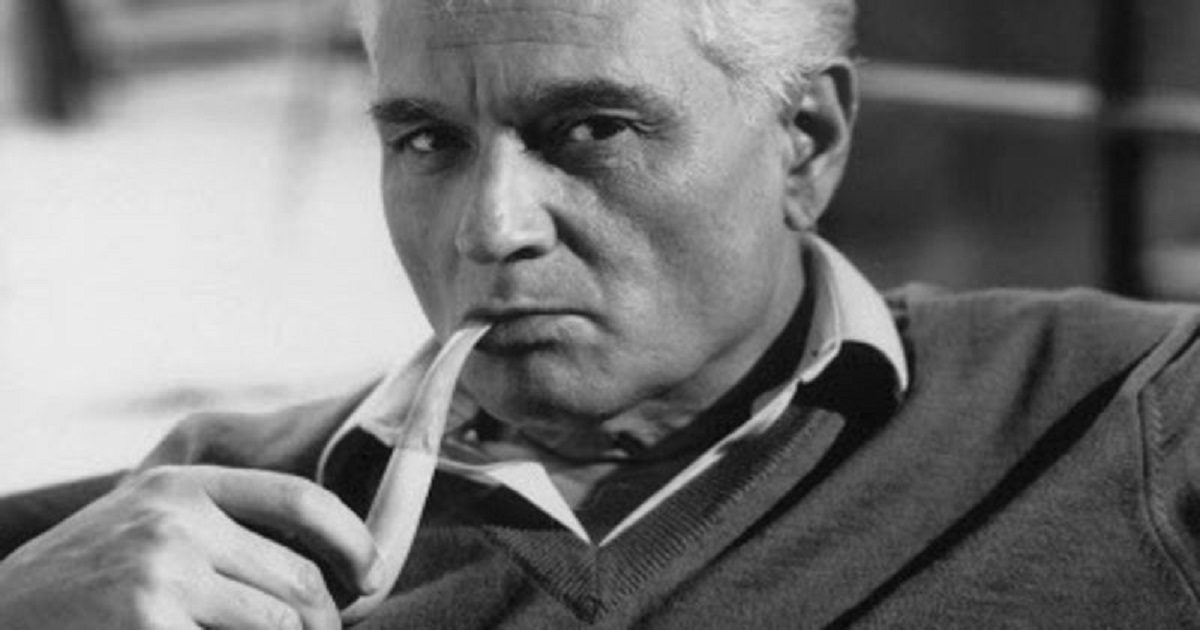

Jacques Derrida, lui, n’est pas un structuraliste. De la même manière, d’ailleurs, qu’il n’appartient pas à la philosophie herméneutique, comme nous avons eu l’occasion de le signaler. Mais il entame sa carrière à travers une rencontre déterminante avec Saussure, et cela va avoir une incidence sur l’herméneutique en général. Quelle est la nature de cette rencontre ?

Pour s’en tenir à l’essentiel, il s’agit du principe énoncé par Saussure selon lequel, dans la langue, chaque signe ne reçoit sa valeur de signification que par sa différence d’avec les autres signes. Le son émis ou le mot écrit ne font sens que par leur relation aux autres sons et aux autres mots. Il n’y a donc pas de signifié dont la présence, en dehors du monde des signes, servirait de support à la validité sémantique du signe et auquel il faudrait remonter. Il n’y a que des signes qui renvoient les uns aux autres, à l’infini, dans un rapport changeant de signifiant à signifié, et le sens que produit chacun d’eux n’est pas à chercher en dehors de ce jeu de renvois.

Pour Derrida, ce point est ce qui permet d’engager une critique de la métaphysique occidentale, dans le prolongement de la pensée heideggérienne de la différence ontologique, mais aussi contre elle. Rappelons-nous : il y a, selon Heidegger, une sorte de coagulation de l’être dans sa forme d’étant subsistant.

L’herméneutique de la facticité, que nous avons eu à présenter il y a quelques semaines, consistait justement à remonter à l’être dans sa signification première —verbale, plutôt que nominale— et qui dit l’être comme événement, comme événement face au néant. On parle d’herméneutique parce que l’être qui se donne dans cette remontée vers l’événement de l’être, est un être qui se donne à comprendre, et non pas à connaître. Il y a un sens de l’être ! Et c’est précisément dans la mesure où l’on se tourne vers ce sens que l’on entre dans l’intelligence, à la fois de l’être et de la différence être-étant.

Ecarts et rendez-vous manqués…

Pour Heidegger, la métaphysique occidentale, qui s’assigne pour tâche de définir la vérité de l’être, ne cesse de conforter, comme à son corps défendant, le glissement à la faveur duquel l’étant confisque la scène et occulte l’être. Le fait que la pensée philosophique consacre la domination de la subjectivité —dont l’ego cogito de Descartes ne représente qu’une étape significative— n’est en réalité que le contrecoup de ce glissement et de cette occultation de l’être.

Derrida reprend à son compte cette analyse mais, dans le même temps, considère qu’elle n’est pas assez profonde. De son point de vue, ce glissement de l’être vers l’étant a lui-même son origine dans une conception faussée de l’écriture. Tout ce que dénonce Heidegger n’a été rendu possible dans l’histoire de la pensée humaine que pour cette raison que, à un moment donné, on s’est mis à poser ou à supposer la présence d’un signifié en dehors du signe.

C’est l’affirmation —implicite— de cette présence qui engage la pensée occidentale dans ce qu’il thématisera sous le vocable de « logocentrisme ». Pourquoi « logocentrisme » ? Parce que ce mot fait référence à la croyance selon laquelle l’écriture n’est jamais que la transcription d’un logos, c’est-à-dire d’une parole vive, en laquelle le sens se réaliserait pour le coup de façon pleine et entière. La position seconde qui est attribuée à l’écriture porte en elle l’affirmation d’un sens originaire qui coïnciderait complètement avec lui-même, parce qu’il correspondrait parfaitement avec ce dont il est parlé.

Heidegger lui-même, quand il développe sa philosophie de la différence ontologique, n’échapperait pas à la dérive logocentriste, dans la mesure où l’être, bien qu’oublié, demeure chez lui ce point focal que vise l’action de comprendre. Il prétend se situer en dehors du jeu des signes, c’est-à-dire dans la position de ce qui est signifié sans être lui-même signifiant. Tel est en effet le cas dans l’herméneutique de la facticité.

A cela, Derrida oppose une « grammatologie », qui rappelle d’abord que la parole est elle-même écriture, ou « archi-écriture » et, ensuite, que toute écriture s’inscrit dans la « différence », au double sens du mot « différer » : se distinguer et remettre à plus tard… au sens de ne jamais être tout à fait au rendez-vous avec ce qu’on veut dire ! D’où les deux orthographes, bien connues : différence et différance !

La question qui se pose, à partir de là, est de savoir dans quelle mesure quelque chose comme une herméneutique est encore possible, au-delà même de l’herméneutique de la facticité de Heidegger. Mais Derrida donne peut-être la réponse à travers ses propres écrits, dont beaucoup sont des reprises de textes plus ou moins anciens. Dans son bien nommé « L’écriture et la différence » (1967), il convoque un certain nombre d’auteurs —Michel Foucault, Emmanuel Lévinas, Georges Bataille, Sigmund Freud, Claude Lévi-Strauss, etc.— dans un souci d’élucidation de leur pensée, mais aussi de déconstruction des présupposés sur lesquels prennent appui l’une ou l’autre de leurs propositions fondamentales. Ce qui donne d’ailleurs une tournure quasi policière, bien que courtoise, à l’analyse qu’il fait subir à ses « victimes » et qui vont parfois donner quand même lieu à certaines tensions personnelles, quand les auteurs en question sont encore vivants.

Le dérobement originaire de l’origine

Autrement dit, peut-on parler ici d’herméneutique critique, de la même manière que nous l’avons fait à propos de Ricœur ? Si nous devions adopter cette terminologie, il faudrait s’empresser de préciser que l’adjectif « critique » n’a pas du tout le même sens ici et, surtout, que l’« herméneutique» rompt dans le cas présent, et de façon délibérée, avec un principe dont on a pu penser qu’il était constitutif de l’activité herméneutique.

A savoir celui qui énonce la possibilité de révéler la vérité du message attaché à tout texte, que ce texte soit écrit et qu’il se présente sous la forme d’un livre, ou qu’il se confonde avec le monde et les êtres qui le peuplent. Puisque cette représentation des choses tombe précisément sous le coup du diagnostic qu’il établit en ce qui concerne la dérive de la métaphysique occidentale.

Les textes religieux, du reste, ne bénéficient de ce point de vue d’aucun traitement de faveur. Derrida fait allusion à cette catégorie de textes à la fin de l’ouvrage cité dans une partie intitulée « Ellipse » et où il est question de « Retour au livre ». Ce « Retour au livre » désigne en fait le titre d’un texte du poète Edmond Jabès, dont Derrida reprend ici le discours comme il l’a fait avec les auteurs cités plus haut. Or il apparaît rapidement que le propos sur le retour au livre est lié à un propos sur Dieu… Avant le « retour au livre », il y a un « abandon du livre ». Or, écrit Derrida en citant Jabès : « Dieu succède à Dieu, et le livre au livre » !

Tout en ne soustrayant pas du domaine d’application de la règle générale le livre dont Dieu constitue l’horizon, Derrida nous renseigne déjà sur ce qu’il entend par la lecture du « livre », qui nomme ici —au moins possiblement— la Bible. Il le fait cependant comme en une sorte de complicité avec le poète : complicité qui fait donc pendant, pour ainsi dire, à cette tendance à traquer les incohérences ou les insuffisances chez ses pairs philosophes. Et voilà ce qu’il écrit à propos du « retour au livre » : « La répétition ne réédite pas le livre, elle en décrit l’origine depuis une écriture qui ne lui appartient pas encore ou ne lui appartient plus, qui feint, le répétant, de se laisser comprendre par lui. »

Autrement dit, la répétition, c’est-à-dire la lecture qui effectue le retour, ne vise pas une quelconque restitution d’un sens qui se trouverait enfermé dans le livre : elle vise l’origine. Toutefois, cette origine elle-même n’est pas reproduite comme si elle fût présente quelque part. Il faut revenir à cette idée que l’origine se dérobe : qu’il y a un « dérobement originaire de l’origine », ainsi qu’il est dit ailleurs. De sorte que la description de l’origine du livre —le retour vers lui— doit aussi être réalisée à partir d’une écriture qui n’est pas sienne, bien qu’elle ne lui soit pas non plus étrangère…

C’est, dit Derrida, une « écriture qui ne lui appartient pas encore ou qui ne lui appartient plus ». Il y aurait comme un juste milieu à tenir dans l’acte d’écrire —au sens que donne Derrida à ce mot—, entre un rapprochement qui tente de forcer l’origine hors de son dérobement et un éloignement qui, purement et simplement, manque l’origine en tant que telle.

Pareille écriture du juste milieu ne traduirait pas cependant une sorte de ruse qu’on adopterait pour piéger l’origine, si on ose dire. C’est seulement le résultat d’une intelligence qui prend acte du fait que l’origine n’est ni présente, ni absente, qu’elle est bien plutôt à penser à mi-chemin entre ces deux déterminations. A travers ce que Derrida appelle la « trace » : « Ce n’est pas l’absence au lieu de la présence, mais une trace qui remplace une présence qui n’a jamais été présente, une origine par laquelle rien n’a commencé ».

La « passion DE l’origine »

Mais le passage que nous avons cité mentionne également, à propos de l’écriture, un «se laisser comprendre » par le livre. Ce qui ne manque pas d’évoquer ce que dit le penseur catholique Jean-Louis Chrétien —que nous avons cité la semaine dernière— lorsqu’il définit l’exégèse comme le double mouvement de lire le livre et de se laisser lire par lui… Le moment viendra peut-être de confronter ces deux façons d’entendre le «se laisser comprendre/lire par le livre ».

Il nous suffit ici de noter ce renversement, dont Ricœur nous donne aussi une version à sa façon lorsqu’il met le «se comprendre soi-même face au texte » au terme du travail d’interprétation. Il ne s’agit toutefois pas dans ce cas, on l’a bien noté, de se comprendre face au texte, mais à partir de lui : à partir de la lecture qu’il fait, lui le texte, du lecteur que nous sommes… Ou il s’agit, plus profondément, de se dessaisir de soi pour s’offrir à la lecture dont le livre est l’acteur.

Chevauchant toujours le texte poétique de Jabès, Derrida précise : « Ainsi entendu, le retour au livre est d’essence elliptique. Quelque chose d’invisible manque dans la grammaire de cette répétition. Comme ce manque est invisible et indéterminable […], rien n’a bougé. Et pourtant tout le sens est altéré par ce manque. Répétée, la même ligne n’est plus tout à fait la même, la boucle n’a plus tout à fait le même centre, l’origine a joué. »

Le changement de sens dans la répétition n’a rien à voir avec un quelconque délaissement, un quelconque ratage : il relève bien plutôt de la réponse à un événement, auquel il convient de se rendre sensible : l’origine a joué ! Elle s’est d’elle-même décentrée. Et ce faisant recentrée. Ce qui suppose que l’origine agit. Derrida avait annoncé ce basculement quelques lignes auparavant en parlant de l’écriture comme « passion de l’origine », et en indiquant que cela devait s’entendre « aussi par la voie du génitif subjectif ».

Ce qui signifie que si l’écriture s’est donné l’origine pour objet de sa passion, cette passion de l’écriture appartient aussi à l’origine elle-même. La répétition du retour au livre —qui est écriture au sens de Derrida—, cela est ainsi une passion par quoi se distingue l’origine elle-même… Origine passionnée, donc, et passionnée d’écriture !

Cette passion de l’écriture serait-elle juive, en ce qu’elle nommerait le jeu par lequel «la passion de l’origine » passe tour à tour du génitif subjectif au génitif objectif, dans un conflit de paternité qui évoque le combat de Jacob ? Derrida l’affirme, pour se reprendre l’instant d’après, suggérant à travers cette passion une sorte de judéité universelle…

Nous voyons donc que, pour n’être pas un philosophe herméneute, Derrida ne manque pas d’apporter une contribution essentielle à l’herméneutique. Peut-être pouvons-nous ajouter que son judaïsme —à travers l’expérience particulière du livre qu’il engage— présente des motifs supplémentaires de nous intéresser. Cette piste, si elle devait être explorée, devrait sans doute nous amener à faire le détour par une autre figure du judaïsme : Emmanuel Lévinas.